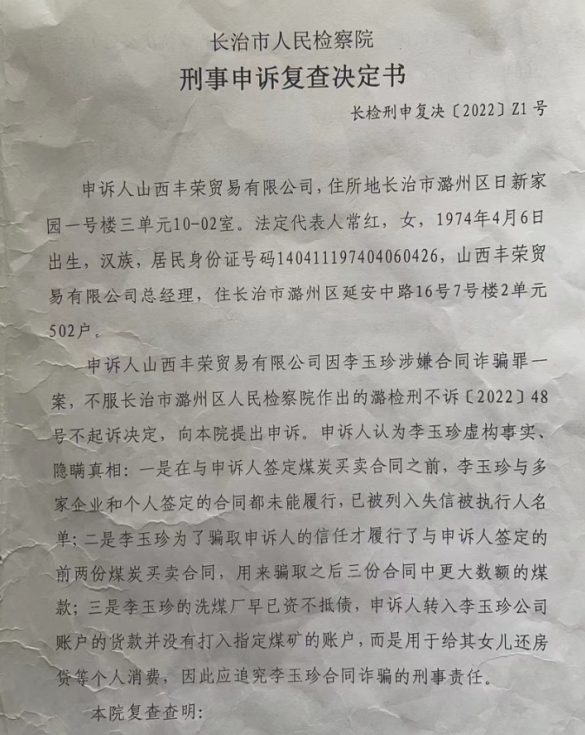

張繼軍(左一)與當地區群眾一起工作。黑龍江省援疆前指兵團十師分指供圖

霞光萬道,太陽冉冉升起的時候,他就出現在池塘邊﹔晚霞夕照,太陽還沒有落山的時候,他還走在水庫堤壩上。從事水產工作36年的他,始終保持對魚兒的好奇,對蝦、蟹、貝類的情懷,他就是黑龍江省北大荒集團八五六農場水產養殖專家張繼軍。

2018年9月,作為黑龍江省第三批中期輪換的援疆干部人才中的一員,張繼軍從翠綠的興凱湖畔出發,來到祖國西北邊陲的新疆兵團第十師北屯市。他先后在新疆兵團第十師一八三團、一八八團從事水產養殖技術服務工作,解決了當地養殖戶很多實際問題,引進水產新品種,改良當地水域,得到受援地干部職工群眾的好評。2018年12月,張繼軍被黑龍江省援疆前方指揮部評為“錘煉五個好作風,爭當三個好把式”先進個人。

學大水面增養殖,就要到新疆去看看

“對人的評價不光是看他干了多大一番事業,還要看他能否不忘初心,始終如一為他所心愛的事業不遺余力地奮斗,在平凡的崗位上做出不平凡的業績。”一見面,張繼軍就談起了他從事水產養殖的初心。

1986年,在大連水產學院學習時,有一次,張繼軍聽中國天然水域增養殖學科奠基人史為良教授講課,學大水面增養殖,就要到新疆去看看,才能懂中國的大水面,才會有所建樹。自此,張繼軍心裡就種下了新疆的情愫,注定了他和新疆的不解之緣。

在黑龍江省對口支援兵團十師北屯市的援疆干部人才裡,現年55歲的張繼軍絕對算是一個老大哥了。按照家裡原單位工作政策,已經可以養老退休,在家過清閑日子。但他毅然選擇了援疆。記者問他,家裡人同意你來援疆嗎?他答道,父母現在八十多歲了,不同意,擔心我來新疆不適應。但是愛人和孩子支持我,他們知道我一輩子和水產養殖打交道,早就想去新疆了,上次報名援疆沒去成,鼓勵我這次繼續報名。今年七月,張繼軍的母親心臟做了兩個支架,父親也因病住院了,但他們打電話告訴張繼軍不要回來,安心在新疆,別耽誤工作。提到萬裡之外的年邁雙親,耿直倔強的老張紅了眼圈。

俯下身子,為職工群眾致富出點子

十師一八三團、一八八團水資源豐富,當地很多職工群眾都以水產養殖為生。張繼軍毫無保留地把先進的水產養殖技術與科學管理方法教給他們,帶動他們增收致富。

在調研中,張繼軍發現,當地養殖河蟹的職工比較多。養殖戶們普遍認為,隻要增大蟹苗的投放量,將來河蟹就能長的又大又肥,結果自然資源遭到破壞,河蟹產量連年下降,養殖戶的收入越來越低。張繼軍深入養殖戶家中,不耐其煩地講,現在養殖河蟹的人越來越多,要改變傳統的養殖觀念和養殖方法,從大養蟹轉變為養大蟹、養高質量蟹,這樣養的蟹才能有市場,才會賣上好價錢。

一八三團養殖大戶成軍2018年養殖河蟹400余畝,喂養方法不科學,河蟹長的個小,成熟度不好,賣不上價錢。當聽說團場來了個黑龍江水產專家后,他多次跑去請教張繼軍。今年,在張繼軍的技術指導下,成軍在水位的控制、餌料的投喂方法、動物性飼料和植物性飼料的科學搭配上下功夫,科學化喂養,精細化管理,河蟹養的又大又肥,成熟捕撈期捕撈了6噸多,收入近20萬元。

引進新品種,助力水產養殖高質量發展

來到十師北屯市后,張繼軍發現,這裡的水域與他心目中想象的完全不一樣。水域上下連通,上水域為淡水,下水域鹼性比較大,形成的水域特點千差萬別。不同的水域捕撈的品種不同,產量也不同。有的水域鯽魚、狗魚豐產,有的水域五道黑產量高,有的水域河蟹產量高。一個聲音在他腦海裡說道,“必須因地制宜,養殖不同的水產品,還要引進新品種,豐富水產養殖主推品種。”

2018年11月,剛到團場工作兩個月的張繼軍,正好趕上阿克達拉水庫投放秋季蟹苗。他親自指導阿克達拉水庫投放秋季蟹苗3萬斤,光成本就比春季投放節省50余萬元。今年,阿克達拉水庫投放的河蟹長得比往年好,捕撈旺季每天能捕2000至3000斤。這是阿克達拉水庫秋季投放蟹苗的一個成功范例。

今年6月,張繼軍多次召開技術攻關會,最后確定引進適合當地生長的南美白對蝦和羅氏沼蝦蝦苗200萬尾。蝦苗經過9天淡化達到“雙零”,成活率達到80%以上。目前,蝦長勢旺盛,已經銷往市場,一公斤可以賣到100多元。與此同時,張繼軍還引進黑龍江省優質魚“興凱湖大白魚(翹嘴紅鲌)”魚種12000尾,分配給一八三團、一八八團養殖戶飼養,填補了新疆大水面水體上層魚類養殖空白。

“萬裡援疆路,我來之不易,唯有踏實工作,才能不枉援疆一場,隻有多做出成績,才能不辜負家人的期望,單位領導的信任,才能對得起墾區人民的囑托、新疆人民的期盼。”張繼軍道出了一名援疆人的心聲。(康國瑞)

(責編:陳新輝、韓婷)